编者按:不久前发布的《2023年国内外油气行业发展报告》指出,在新一轮科技革命、低碳转型等大变局下,技术发展为保障油气资源安全提供了重要支撑。技术装备的进步助力深层超深层、海洋深水、非常规油气成为增储上产新阵地。《中国石油报》就国内外油气勘探和炼化行业如何推进绿色低碳化发展和数字化转型邀请中国石油经济技术研究院专家进行解读。

国内油气田企业加大勘探开发力度,以确保能源安全。在此过程中,油气勘探开发和工程技术装备取得了显著进步,助力深层超深层、海洋和非常规油气领域成为增储上产的重要阵地。同时,炼化行业正在积极稳妥地推进绿色低碳转型。随着人工智能与油气工业的融合不断加深,“数字油气”正在逐步升级为“智能油气”。人工智能与油气技术的结合推动了油气资源增储上产、降本增效和安全生产。

国内聚焦结构优化与降本增效

为增储上产与炼化转型提供支撑

在勘探开发理论与技术层面,叠合复合盆地超深层油气地质认识、常—非有序共生的全油气系统成藏模式、琼东南盆地强活动被动陆缘盆地油气富集成藏模式等勘探理论技术的进步,推动了深层、深水油气的勘探发现,为增储上产提供了支撑。油气开发领域,火驱+烟道气共轭开发技术、稠油油田电热熔盐储热注气技术进一步推动油气开发方式绿色化发展。井下油水分离注采工艺技术实现同井注采。以“限流射孔+小簇距布缝+暂堵转向等”为核心的体积压裂工艺2.0,推动了高性能可重复利用的滑溜水体系、电驱压裂装备、可溶桥塞规模化应用。

在工程技术与装备方面,物探领域自主研发的海上拖缆地震采集系统,首次完成超深水海域地震勘探作业,自主研制的海底节点装备投入使用,进一步完善了国内自主可控的海洋油气勘探装备体系。新的成像测井仪器允许在水平井过钻具的情况下进行成像测量,配套的成像测井解释软件打破了国外技术垄断,实现了国产化替代;新型射孔器顺利通过美国石油学会的现场检测,打破了世界纪录。12000米特深井自动化钻机,成为我国万米级超深层油气勘探开发不可缺少的利器。高温高造斜智能旋转导向钻井系统填补了我国在该领域的技术空白。数智化钻井技术,形成了以“数据”驱动现场作业新体系,创建了数智化钻井新生态。多项海上装备打破国际技术封锁,单点液滑环与系泊钢缆国产化,实现了永久系泊国产钢缆的首台套工程应用,达到国际先进水平;自主设计建造的深水导管架“海基二号”建造完成,成为开发我国深水油气资源的又一重器。

在炼油化工方面,低能耗烷基化技术、柴油深度加氢脱硫等产品质量提升技术持续进步。污泥减量化、循环水低磷缓蚀阻垢等绿色环保技术,以及分子炼油技术、生物燃料技术、换热网络优化、蒸汽动力系统优化等节能减碳降本技术取得进展。CTO/MTO工艺作为国内乙烯生产的重要补充技术取得重大进步,原油蒸汽裂解制乙烯技术的进步大大缩短了生产流程,降低了生产成本,同时大幅降低能耗和碳排放。乙烷裂解具有工艺流程短、装置投资少、乙烯收率高等优势,成为解决炼工结构性矛盾的新思路。

国外聚焦数智化发展与绿色转型

极大推动行业整体提质增效

在勘探开发理论与技术方面,油气生成、聚集和分布规律的认识不断深化,天然氢勘探取得新认识;数字化转型推动全流程一体化协同,实现勘探开发工程全流程模拟;油藏数字孪生建模技术,有效解决地质、油藏不确定性问题。绿色智能开采技术、数字化油田建设取得突破,非常规油气资源开发、深层高压油气藏开发、提高采收率技术取得新成果;大数据与人工智能在油气生产数据分析与决策中的应用日益广泛;国际领先油气企业建立了多方位数据共享平台。

在工程技术与装备方面,物探行业的高密度、低成本、高效、绿色发展需求,推动了地震设备小型化、智能化发展,节点采集、压缩感知地震采集处理取得新进展;机器学习方法在地震数据处理解释领域应用稳步推进,推动全波形反演、全波场成像以及储层预测和地震解释技术不断进步。测井行业推出新的随钻测井技术装备,提高非常规油藏的资料精确度。基于机器学习的测井数据解释反演技术取得的进步,提高测井解释的工作效率。随着OSDU勘探开发数据平台的逐步推广,油公司和油服公司也推出了各自的数字化平台。钻井行业推出了智能控压钻井系统,并配备专有控制软件,能实时处理数据,大幅度减少非生产时间;依靠钻头工作面液压差进行导向的导向工具,提高造斜能力。无水泥固井材料——地聚合物是固井材料技术的一个突破;可集成到自动化钻机上的自动化钻井软件,将软件算法与自动滑动钻井技术相结合,可高效控制井眼轨迹。

在炼油化工方面,重油和劣质油轻质化加工技术持续推进,沸腾床加氢技术和悬浮床加氢技术取得突破性进展。为满足日益增长的汽柴油质量升级要求,开发了催化汽油脱硫类技术、高辛烷值清洁汽油组分生产类技术等众多清洁燃料生产技术。电加热蒸汽裂解技术使用绿电供能,大幅减少生产过程的碳排放。使用生物质原料生产乙烯实现源头减碳,第三代生物乙醇制乙烯技术正在研发中。二氧化碳通过还原反应生成化学品也是目前减排研究的重点。

未来聚焦少人化、清洁化发展

技术创新继续以“低碳”“智能”为赛道

油气装备向自动化电气化发展。“地面电动化+井下电动化”将开启钻井全电动化时代;井下电动智能导向钻井系统在很大程度上有望取代当今高精尖的旋转导向钻井系统。油服公司纷纷加快“电代油”的步伐。自动化机器人、远程技术指挥中心等技术,推动油气行业进一步实现少人化、低成本化发展。

油气技术向数字化智能化发展。 “AI+油气”成为油气企业转型升级的重要抓手之一,相关技术也在迅速成熟,并在整个产业链得到运用。国际石油巨头纷纷与IT业界巨头进行跨界合作,将AI成功应用到地球物理处理解释、油气层识别、钻完井及采油作业等业务领域。

油气技术向绿色化低碳化发展。绿色油气田、绿色炼化产业、绿色储运体系支撑油气行业持续向绿色化低碳化发展。大力提升勘探开发技术和装备水平,实现勘探开发方式绿色化,打造绿色油气田;炼化行业推进大型化、一体化、基地化、集约化产能建设,严格执行行业能耗和排放标准,淘汰落后产能,加强绿氢供应,推进减排降碳;加强石化产品循环利用体系构建,加大塑料等石化产品的回收利用。(特约记者 李晓光 张珈铭 刘雨虹 刘炜辰)

国内重要科技进展

|

1 高黏土页岩油富集理论与关键技术

技术难点:古龙页岩油属于典型的泥纹型页岩油,是世界上已发现黏土含量最高、岩石最软、孔径最小的页岩,国内外未有勘探开发成功先例。

核心技术:大庆油田原创页岩油原位自封闭富集理论,创建恢复了原始轻烃总量后的页岩油演化新模式,建立了页岩油原位自封闭富集的动力学新模型。揭示纳米级油藏跨尺度开发机理,首创高黏土页岩油“双甜点”评价技术,把传统的认识“禁区”变成现实产量接替新领域。

应用效果:单井产量及EUR提高了3倍,整装探明储量2.04亿吨,开辟了5个现场试验区,累产油气当量46.5万吨,有效推动了百万吨国家级示范区建设,有望建成我国最大的陆相页岩油生产基地。

|

2 深层煤岩气富集理论与开发关键技术

技术难点:中国埋深超过1500米煤岩气资源量70万亿方,勘探开发潜力巨大。但由于成藏赋存机理不清、储层物性差、动用难度大,一直被视为勘探开发禁区。

核心技术:中国石油创新形成深层煤岩气富集理论与开发关键技术,揭示了深层煤岩气具有“高含气、高饱和、富含游离气”的独特赋存特征和产出机理,创新形成深层煤岩气“广发育、富生烃、自封闭、强保存、微调整”成藏富集模式、“五位一体”差异化井网部署方法、精益充分弥合缝网大规模体积压裂技术和全生命周期排采工艺,突破了深层煤岩气效益开发世界级难题,实现了单井产量大幅提升。

应用效果:该成果支撑中国石油在鄂尔多斯盆地东缘探明深层煤岩气地质储量超2000亿立方米,建成15亿立方米年生产能力,成功获批国家级示范项目,发挥了示范引领作用。

|

3 溶液法高性能POE成套技术

功能介绍:POE是绿色能源、高端制造的关键性基础材料。我国高碳α-烯烃单体生产存在国产化技术缺失、自主溶液法聚合工艺空白的“痛点”。

核心技术:中国石油开发出溶液法生产POE和关键单体1-辛烯成套技术,率先打通了从乙烯到POE产品的全链条生产工艺,助力行业转型升级。攻克了高温高活性茂金属催化剂、高黏体系传质传热与深度脱挥、1-辛烯生产中低聚物黏堵等共性技术难题,打通了从单体1-辛烯到POE产品全链条生产工艺,打破了国外技术壁垒。

|

4 国内首套PETG共聚酯成套技术

产业现状:PETG共聚酯是国家重点发展的先进化工材料。打破了美韩两国对全球PETG产业的垄断。

核心技术:中国石油创新开发出5大系列48项关键技术及10个牌号全系列PETG新产品,形成PETG成套技术,并建成国内首套10万吨/年PETG生产装置,打破了国外垄断,成为全球第三家、国内唯一生产全系列PETG共聚酯的企业。

|

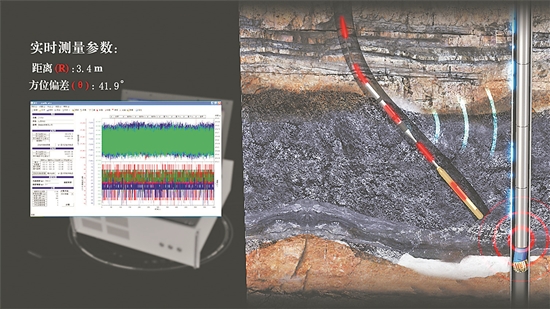

5 无源磁导向钻井技术

产业现状:无源磁导向钻井技术是一种高精度磁感应轨迹定位与导航技术,能精确测量具有铁磁体的目标井眼相对位置,是应急救援井、储气库“封天窗”等作业的必备技术利器,是我国长期依赖进口的关键核心技术。

核心技术:中国石油通过持续攻关,创新构建了目标井井眼轨迹高精度磁定位方法,研发了集磁信号采集、定位计算、轨迹测控于一体的磁导向工程软件。研制了四大系列磁导向工具,并将仪器温压指标提高到175摄氏度、140兆帕,实现磁导向从有源向无源的跨越,将传统定向轨迹测量累计误差由“米级”缩小到“厘米级”。

国外重要科技进展

|

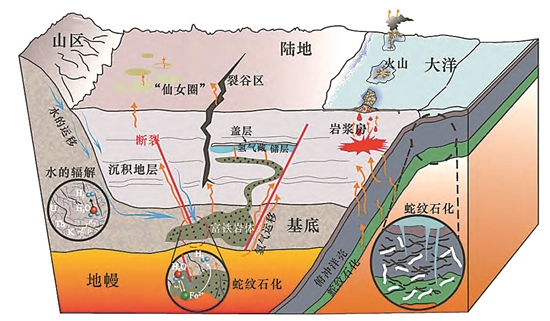

1 天然氢地质研究与勘探

技术难点:天然氢又称“金氢”“白氢”“地质氢”“天生氢”,是地质演变过程中生成的氢,是真正意义上的零碳、可再生的一次能源。但天然氢具有赋存环境复杂、含量差异显著、分布范围广泛的特点。

核心技术:国外公司深化了对天然氢主要赋存地质环境的认识,形成了对天然氢形成机理的认识,建立了与油气成藏系统相类似的天然氢勘探方法,明确“生、储、盖、圈、运、保”等成藏要素,认为相比于漫长的生烃过程,天然氢在人类时间尺度内是可再生的。

应用效果:澳大利亚、美国、法国、西班牙和俄罗斯等国油气公司已在天然氢气藏勘探研究上取得进展。西非的马里成功地利用天然氢发电,盈亏平衡成本为0.5~0.7美元/公斤,为全球天然氢商业开发提供了参考范例。

|

2 智能化油藏描述技术

技术背景:智能化油藏描述是油气行业数字化转型的重要组成部分。智能化油藏描述技术有助于提高油藏描述精度和勘探开发效率,在油气勘探开发中具有广泛的应用前景。

核心技术:应用卷积神经网络(CNN)等深度学习模型在地震数据断层构造解释、岩芯图像和测井曲线解释等沉积学数据处理方面取得显著进展,能够自动学习和提取油藏特征,从而有助于构造解释和油藏描述。应用多模态数据融合提供更全面的沉积相分析,融合多模态数据可提高综合地震地质分析的准确性。

最新进展:2023年,国外公司在SPE和IMAGE国际峰会上分别推出新版智能化Petrel和PaleoScan软件。智能化油藏描述技术在构造解释、储层预测和油藏表征等方面取得重大突破。

|

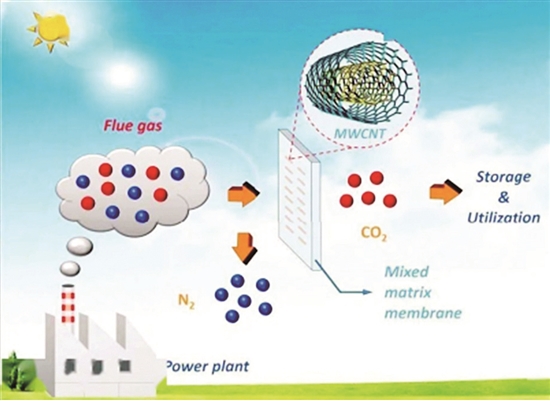

3 基于生物转化利用技术的二氧化碳制乙烯合成新工艺

技术难点:传统的乙烯生产工艺是化学工业中二氧化碳排放的最大来源之一,也是最具挑战性的脱碳工艺之一。

核心技术:国际大石油公司利用捕集的二氧化碳,采用生物转化技术生产乙烯,实现传统乙烯制备工艺的低碳化改造。从乙烯裂解炉的烟气中捕集浓度高达95%的二氧化碳并与氢气混合,利用生物回收技术将捕集的废碳转化为乙醇,再由第二代低成本工艺将乙醇脱水为乙烯。该过程的乙烯选择性超过99%,完全脱离化石能源。

应用效果:该技术不仅没有对粮食和水的供应安全产生威胁,还可直接实现二氧化碳的消耗,且乙烯选择性超过99%,实现了生物制造新的跨越。

|

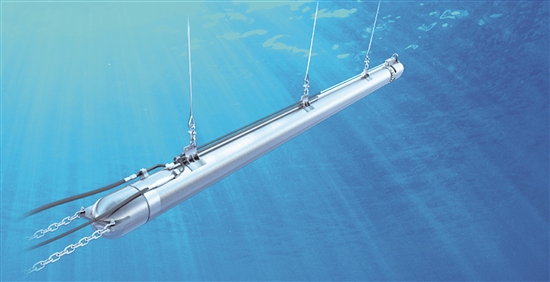

4 海洋低频大容量气枪震源

技术背景:海洋油气勘探目的层越来越深及全波形反演技术的逐渐成熟,推动了低频气枪震源的发展。同时,随着海洋环保要求的提高,低频震源也成为减少海上作业对海洋生物影响的有效技术。

核心技术:利用较长的激发气室,在水中产生更大体积的气泡,增加气枪容量,有效提高震源信号的低频成分,气体容量可达几千甚至几万立方英寸。采用特殊设计的枪口结构以及内部激发运动结构,降低大容量气体的释放速度。

最新进展:行业内发展较快的TPS等大容量低频气枪震源进行了多次采集试验,与传统气枪震源相比,可获得更丰富的低频信息。

|

5 内部定向压差工具

技术难点:应用推靠式、指向式、混合式导向原理的旋转导向钻井技术均存在结构复杂、生产及使用成本高等问题。

核心技术:国外公司推出一种全新的内部定向压差导向原理的旋转导向工具。该技术利用伯努利原理,在钻头工作面产生液压差,直接给钻头施加侧向力,导向能力更强。在旋转钻进模式、滑动钻进模式下,最大造斜能力分别达到15度/30米、30度/30米。工具结构简单、紧凑,故障率低。无须使用活塞和推靠块,不存在活塞和推靠块容易出现的磨损与失效等问题。因结构简单、紧凑,又没有外部活动部件,可显著降低故障率,耐温能力提升至177摄氏度。

最新进展:目前,这种利用伯努利原理开发完成的导向工具(SBER)已经完成试验场试验。结果证明,能够产生有效的导向力和高造斜率,为旋转导向钻井系统开辟了一种新的技术路线。

(国内外科技进展内容由郭晓霞、孙乃达、张华珍、龚雅妮提供)